由緒

元和元年(一六一五)旧領主 北郷忠能公御代、一国一城令により城山(現・歴史資料館)からこの地(現・明道小・市役所)に領主館を移設した。そのときには既に山立ちがあって、南向きの御社殿があり上之別府天神また氷室天神とも称していた。又、安政四年(一八六七)都城島津家二五代久静(ひさなが)公の痔病平癒の為、京都から勧請した神も奉斎されたと記録が残されている。

明治四年六月二十八日常備編成操練場開設の際、精兵練習且つ国家安全の為、境場中地(領主館西方)に新たに社殿を建立して武甕槌神(たけみかつちのかみ)・経津主神(ふつぬしのかみ)を勧請し軍神社として奉斎していたが、明治六年一月都城服設置の際、上之別府天神(現・旭丘神社)に合祀をした。そのとき、宮丸村の岩巌神社、梅北村・高木村の春日神社、菅原神社を合祀して社号を旭丘神社と改称し下長飯村の村社と定めた。

御祭神

- 菅原道真霊(すがわらみちざね)

- 島津義弘霊(しまづよしひろ)

- 楠木正成霊(くすのきまさしげ)

- 武甕槌命(たけみかづち)

- 経津主命(ふつぬし)

- 伊邪那美命(いざなみ)

- 事解男命(ことさかお)

- 速玉男命(はやたまお)

- 功雄霊神(こうゆうれいしん)

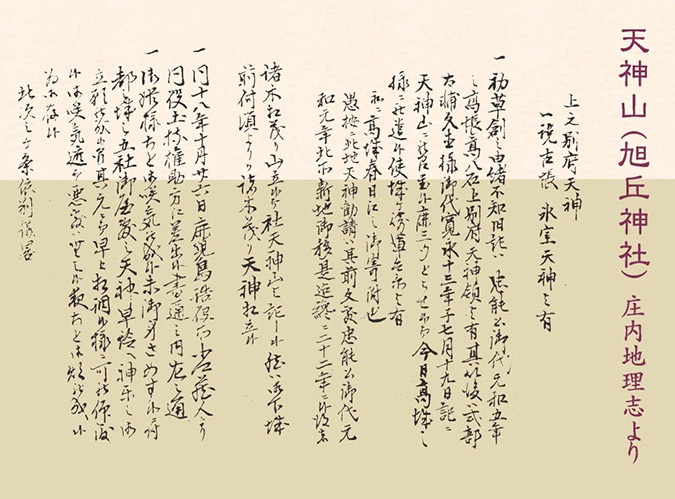

天神山(旭丘神社) 庄内地理志より

この地に古くから伝わる文献には、次のように記されています。

(要約)

草創の由緒は分らないが三百八十年前の(十二代 北郷忠能の代)高帳に高八石とある。

恐らく北郷氏以前からのものであろう。

寛永十三年(一六三六)の日記に、天神山に飼っていた鹿三匹を獲って高城春日宮に遣ったとある。神鹿として寄進したのだろう。その後金比羅社もできたらしい。

安政四年(一八五七)には功雄霊神社ができた。これは痔病の霊神で、二十四代久本公がその嫡子ニ十五代久静公が、かねて痔病に苦しんでいるのを見かね、御納戸奉行大館晴勝を京都の令社に遣して、その分霊を勧請したもの、その棟礼に木幡栄周が詳記している。

竣工式には鹿児島役所より神事役神宮一行も来都、地頭衆民事奉行衆も出席した。

一、功雄霊神

功雄霊神は多田満仲朝臣親臣藤原仲光の後摂津国河辺郡の人狭間氏喜兵衛より出ヅ。善兵衛は少くして江戸に行き岡田孫右エ門に仕えた。天性温厚奉仕は潔いものであった、孫右エ門は子がなく後に善兵衛はその家を継ぎ岡田姓を名乗り名も孫右エ門と改めた。

年三十八にして痔を病み四年間治療したが駄目であった。医者は手をつくしたが功を奏しなかった。そのまま三年たったころ激しくなり今度は意を決して友人を呼ぴ誓って曰く「我正に痔疾の為に死す。神は天下後世の為にこの痔にかかったものを救へ」と言ひ終ってなくなった。そして浅草本性寺に葬った。謚(おくりな)は秋山白雲、延享元年秋九月二十一日也。

その後岡田氏の友人が痔を病み苦しみ潜(ひそか)にこの神祈って効果があったので祠を立てた。その事を聞いて遠近の者が陸続とつづいた。ニ条公某もこの功雄霊神の功験があったので遠くから来る人苦しみながら来る人の為に画像をつくって四方に配った。そして天保九年三月京都の人某が亦東山菊谷に祠を立てて祈るに便にした。

久静公世子になってから曽(か)つてこの痔をわずらった久本公が心配して安政三年丙辰二月御納戸奉行大館四郎晴勝世子に代って京に往かしむ。三月大坂に致って先づ広田大明神に謁(えつ)した。これも痔の効果あるという。同月入京して至誠懇祷奉令の意を致しその御礼に幡一双を献じ神徳をあがめた。

五月帰って来た時は久静公は鹿児島城に居られ同年七月襲位して始めて入封し祠を立てんとす。今慈に、安政四年丁巳二月臣栄周をして、祭を主宰して金毘羅祠に両神画像を安置して今後歳々便を怠らず。老公の親愛の情にこたえ今をして今後丁重に仕え 我が公の無疾病、徳の無境であること神にあらずして不可能である 神も誓って 夫豈応ざらんや。